Marseille et le Roi-Soleil.

Le siècle de Louis XIV

« Je suis charmée par la beauté singulière de cette ville ».

Marquise de Sévigné, femme de lettres française, lettre à sa fille, 25 janvier 1673.

L’essor de notre ville est surtout dû à sa situation géographique et que la ville est portuaire.

Les ambitions des deux ministres respectifs, Richelieu et Colbert, de Louis XIII et Louis XIV, qui ambitionnent pour la ville une vie maritime et commerciale intense, permet de tenir à l’écart Marseille, au milieu du XVIIe siècle, des troubles de la Fronde 1648-1653) est une période de troubles graves qui frappent le royaume de France alors en pleine guerre contre l'Espagne (1635-1659 et l’enfance de Louis XIV. Pendant 4 années le parlement de Paris se révoltent contre le petit Louis et sa mère régente Anne d’Autriche.)

Un petit rappel, que nous avions déjà évoqué, au XVIIe siècle le roi de France ne règne pas sur la Provence. C’est un état indépendant protégé par la Constitution de 1486 qui donne un titre de comte de Provence.

Le roi essaye de s’imposer et de réduire l’indépendance de la Provence. Marseille est encore plus indépendante et autonome et le titre de « terre adjacente » au sein de la Provence. Ce qui entraîne une rébellion contre le roi pendant cinq années de 1655 à 1660. Gaspard Glandevès est l’homme qui défit le roi, mais l’agitation ne va pas aboutir et la ville sera prise par les troupes de Louis XIV.

Des exemples se multiplient de l’esprit d’indépendance de la ville de Marseille. L’exemple le plus éloquent et la révolte de marins marseillais qui veulent chasser les pirates majorquins et s’emparent d’une galère génoise. Mais les génois protestent auprès de Louis XIV, qui ordonne les consuls de Marseille à aller s’excuser auprès des autorités génoises. Toujours en signe de protestations, la délégation de Marseille envoie les anciens consuls, ce qui ne manque pas d’irriter le jeune roi pour cette désinvolture.

Les deux ministres respectifs du roi, Richelieu et Colbert, désirent faire de grandes choses à Marseille et plus particulièrement sur le plan commercial. La venue du roi en 1660 à Marseille marque un grand tournant et s’accompagne de décisions économiques et d’aménagements pour la ville : portuaire et urbains.

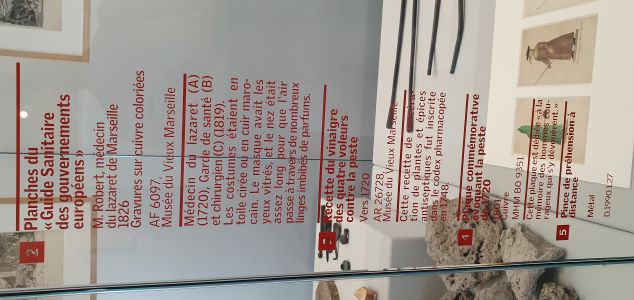

Le roi enlève le pouvoir municipal aux nobles et le confie aux négociants et aux bourgeois. Un an après il décide de construire un grand arsenal des Galères et les forts de Saint-Nicolas (qui sera modifié plus tard par Vauban) et Saint-Jean. Marseille a le statut de port franc, et la ville triple sa superficie. Architecturalement « la nouvelle ville » a des artères rectilignes et enserre le port. Mais dès 1668, un système de quarantaine sanitaire est imposé, afin de protéger la ville des épidémies.

Fort Saint Nicolas

Fort Saint Nicolas

Fort Saint Jean

C’est à la suite d’une grave imprudence et négligence, qu’en 1720, Marseille est frappée de la peste. En 1669, Colbert affranchit le port de Marseille et son territoire. Cet édit exempte la ville de la taxe de 20 % sur les marchandises qui pénètrent dans le royaume et accorde à Marseille le monopole du commerce avec le Levant. Ce qui permettra de développer les industries de la savonnerie, de la tannerie, du textile, du corail et du sucre.

Marseille connaît alors une pulsation énorme, autant dans la vie quotidienne des petites gens, les croyances populaires que les grandes heures des bourgeois et des nobles.

Grâce au mariage du texte et de l’image du baroque et classique, Marseille devient une ville fascinante.

La croissance est portée par le trafic avec les Échelles du Levant et l’essor des fabriques qui s’installent du côté de la Joliette et de Rive-Neuve. Ce temps de Marseille sous le règne du Roi-Soleil pourrait bien être le grand siècle des Marseillais.

Mort de Louis XIV. Le 1er septembre 1715, aux alentours de 8 h 15 du matin, le roi meurt d'une ischémie aiguë du membre inférieur, causée par une embolie liée à une arythmie complète, compliquée de gangrène, à l'âge de 76 ans. Il est entouré de ses courtisans. L'agonie a duré plusieurs jours.

Légende de la Mauresse de Moret. Elle se prétendait être de sang royal et cette femme reçut beaucoup d'honneur de la part de Louis XIV pour une simple religieuse. La théorie est que le troisième enfant de la reine, Marie-Anne de France avait la peau noire. Le père serait un nain, domestique africain de la reine, « Nabo ».

Sources ; Raymond Bizot. Raoul Busquet, « Histoire de Marseille », 1977.

L’essor urbain de la ville

D’importants aménagements seront alors entrepris, laissant place à la construction de bâtiments qui s’inscrivent aujourd’hui dans le patrimoine de la ville :

– 1667 : Disparition de la Porte Réale. Les ornements seront récupérés pour l’embellissement de nouveau Fort Saint-Nicolas.

– 1668 : Début des travaux du Fort Saint-Jean le long de la rive Nord. Ils seront achevés en 1674.

– 1669 : Un édit de Colbert sera établi le 12 août afin de franchiser le port.

– 1672 : Après les critiques de Vauban sur les fortifications, les remparts de 1660 sont rasés.

– 1673 : Le nouvel Hôtel de Ville est inauguré (édifié cependant en 1653 et restauré en 1666), symbolisant le nouveau statut de la ville.

– 1676 : Construction de l’hospice de la Vielle Charité, dessinée par Pierre Puget.

– 1677 : L’impasse sur le Vieux-Port se dessine. Elle est baptisée rue Canebière.

– 1687 : Percement du grand cours de Marseille, devenu Cours Belsunce par la suite.

– 1694 : Construction d’une nouvelle enceinte, moins importante que prévu.

Néanmoins, cet élan urbanistique sera mis en latence en 1720 par l’arrivée du navire le Grand Saint-Antoine qui apportera la peste. La Grande Peste fera 40 000 victimes et réduira la population marseillaise de moitié….

A suivre....

A suivre....