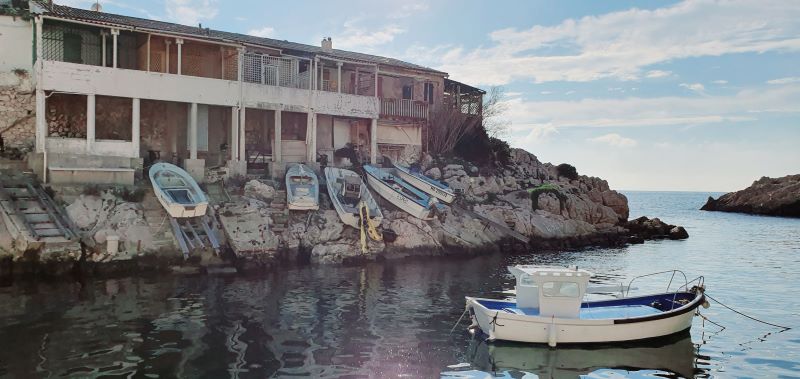

Calanque de Callelongue

Calanque de Callelongue

Par Michèle

Le 2 février clôture les traditions de Noël. C’est le jour où l’on enlève la crèche. Selon la liturgie, la Chandeleur est la fête de la purification de la Vierge Marie.

Dès l’antiquité, le mois de février (qui vient du verbe latin februare, purifier) est associé au “feu nouveau”, à la période de purification de la nature qui se prépare à sortir de l’hiver. Les jours s’allongent avec l’espoir du renouveau.

Rapprochant son idée de pénitence de ce courant païen, l’église choisit de bénir des cierges verts, couleur évoquant depuis toujours l’idée de purification. À Marseille, la fête de la Chandeleur a conservé tout son éclat, en témoignent la traditionnelle bénédiction des navettes à la Chandeleur, ces biscuits en forme de barque qui rappelle l’arrivée des Saintes en Provence.

D’après une des légendes, la navette symbolise la barque qui amena les Saintes Maries sur les côtes de Provence. Le fondateur du four des navettes de Saint Victor aurait créé ses biscuits en forme de barquettes en souvenir de cet évènement en 1781. D’autres sources affirment que la navette est une réminiscence des gâteaux fabriqués bien avant le christianisme pour célébrer les déesses-mères et que leur forme évoque la fécondité elle-même.

Par ailleurs, vers la fin du XIIIe siècle, une statue de Vierge s’échoua sur les bords de notre Lacydon. En bois polychrome d’une robe verte patinée, l’énigmatique statue portait également une couronne d’or. Les Marseillais y virent là un signe de protection. Elle fut longtemps considérée comme la vierge protectrice des gens de la mer. Mêlant la vierge et les croyances paganistes, la navette aurait été un mélange des deux.

Le four des navettes de Saint-Victor est aujourd’hui une véritable institution. Créé au XVIIIe siècle est aujourd’hui une véritable institution ! Le Four des Navettes est la plus ancienne boulangerie de Marseille, placée sur la voie qui mène à l’Abbaye de Saint Victor, elle officie depuis plus de 200 ans. La famille du Maître Artisan Boulanger Jean-Claude Imbert et à son fils Nicolas qui a pris sa succession fait perdurer la tradition de la navette et garde jalousement sa recette qui exalte la fleur d’oranger.

C’est le même four à voûte du XVIIIe siècle qui officie aujourd’hui et donne aux navettes son croquant incomparable.

Pour certains, l’origine de ce biscuit est associée aux fêtes de la Chandeleur célébrées en l’abbaye Saint-Victor.

La tradition porte-bonheur des navettes consiste à conserver une navette ayant reçu la bénédiction de l’Archevêque ainsi qu’un cierge vert jusqu’à la prochaine Chandeleur pour porter bonheur à toute la famille. Un an après, faites brûler le cierge et mangez la navette, car elle se conserve une année entière.

Chaque année à Marseille, le 2 février, fête de la chandeleur, les Marseillais attendent leurs navettes avec impatience. Une bénédiction qui se déroule chaque année le matin de la Chandeleur à Marseille. Tous les ans, les Marseillais et les élus sont présents aux côtés de l’archevêque de Marseille à l’occasion de la cérémonie de bénédiction des navettes.

C’est là que débute la procession de la Vierge noire dès 5h00 du matin dans la ville. Le restant de l’année, elle veille dans une crypte de l’Abbaye de Saint-Victor.

Fêtée chaque chandeleur, la belle dame date du XIIIe siècle. Une récente étude archéologique aux rayons X lui confère en fait un visage et des bras polychromes et son regard était jadis plus ouvert. Mais le mystère demeure…

Habituellement, le départ du cortège est donné sur le quai des Belges (Vieux-Port) et remonte jusqu’à l’Abbaye Saint-Victor. Elle débute le 2 février, à 5h, avec la procession de la vierge Noire. Sur le parvis de l’Abbaye, l’Archevêque de Marseille, en présence du Maire, procède à la bénédiction de la ville, de la mer et des cierges de l’Abbaye, puis célèbre la Messe solennelle des fêtes de la Chandeleur. À 8h, l’Archevêque vient au Four des Navettes pour procéder à la bénédiction du four, des fameuses navettes, de ceux qui les fabriquent et de ceux qui les mangent !

Belle chandeleur à toutes et tous ! Pour en savoir plus sur les crêpes, rendez-vous dans la rubrqiue cuisine du blog.

La journée sans paille.

La Journée internationale sans paille (3 février), initiée en 2018, est dédiée à la sensibilisation à la pollution plastique, en particulier celle causée par les pailles en plastique. Le mouvement a été lancé par un collectif d’associations, notamment « Low Carbon City ». L’objectif est d’encourager les gens à refuser l’utilisation des pailles en plastique, un article couramment jeté dans la nature et non biodégradable. En 2018, plus de 35 pays y avaient participé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la lutte contre les plastiques à usage unique, avec des mesures législatives telles que l’interdiction des pailles en plastique dans l’Union Européenne à partir de juillet 2021.

Les journées Mondiales Sans Téléphone Mobile

Les Journées Mondiales Sans Téléphone Mobile (6-8 février), Lancées en 2001 par l’écrivain Phil Marso, ces journées invitent à réfléchir sur notre relation avec les téléphones mobiles. Initialement prévue le 6 février, cette journée a été étendue pour couvrir trois jours. Le choix du 6 février correspond à la Saint Gaston, faisant référence à une chanson de Nino Ferrer. Cette initiative souligne comment l’usage du téléphone portable, particulièrement des smartphones, a profondément transformé nos modes de communication et notre vie quotidienne. Elle met également en lumière les problématiques environnementales liées à la fabrication et au recyclage des smartphones, ainsi que les impacts sociaux comme l’exploitation des travailleurs et des enfants dans leur production

Mercredi des Cendres

Le mercredi des Cendres, 14 février 2024, est le premier jour du Carême temps de préparation à la fête de Pâques qui dure 40 jours.

À l’origine, ce rituel provient d’une ancienne pratique pénitentielle, appliquée par le peuple hébreu. On trouve plusieurs références à cette pratique dans l’Ancien Testament :

• Genèse (2, 7) « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. »

• Jonas (3, 6) « La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. »

• Jérémy (6, 26) « Ô fille de mon peuple, revêts-toi de sac et roule-toi dans la cendre ! Prends le deuil comme pour un fils unique. »

À partir du IVe siècle, certaines églises appliquent ce rite afin de marquer le début d’un chemin de pénitence pour les personnes rendues coupables de péchés graves (apostasie, meurtre, hérésie, adultère). Recouvertes de cendres (et donc reconnaissables), celles-ci sont excommuniées temporairement de l’Église et doivent observer un temps de pénitence. Elles reçoivent ensuite l’absolution lors du Jeudi saint.

Jusqu’au Moyen-âge, le rite d’imposition des cendres est public. Il concerne uniquement les pénitents qui doivent respecter une période de quarante jours et durant laquelle ils sont exclus de la communauté chrétienne, avant d’être réintégrés à Pâques.

À partir du XIe siècle, la pratique s’étend à l’ensemble des fidèles. Marqués au front par la croix de cendres, les croyants sont d’abord invités à se confesser puis à entreprendre un chemin personnel de repentance. Depuis la réforme liturgique instiguée par le Concile Vatican II, le rite prend une autre tournure : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). Pendant toute la période du Carême, les chrétiens suivent une voie de conversion, de prière et de retour à Dieu.

C'est vers l’an 591 que le pape Grégoire Ier fixe le début du Carême au mercredi précédent le premier dimanche de la saison pascale. Fixé quarante-six jours avant Pâques, c’est toujours un mercredi. Il n’a donc jamais lieu à la même date et, en conséquence, il peut se dérouler entre le 4 février et le 10 mars. Il est toujours célébré le lendemain du Mardi Gras.

Pour les Églises d’Orient, le début du Carême a lieu quarante-huit jours avant Pâques et commence lors du lundi Pur.

C'est quoi les cendres dans la religion catholique ?

Le mercredi des Cendres est le premier jour du Carême. Avec la cendre produite par la combustion des rameaux de l'année passée, le prêtre forme une croix sur notre front et nous dit cette parole de Jésus : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15).

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité.

Quel est le sens du mercredi saint ?

Dans l'Église orthodoxe, le thème du Saint et Grand Mercredi est la commémoration de la femme pécheresse qui oint Jésus avant sa crucifixion ; un second thème est la trahison de Jésus par Judas Iscariote.

Est-ce qu'on peut manger le mercredi des Cendres ?

L'Église catholique propose à ses fidèles de jeûner (de se passer d'un repas) le mercredi des cendres et le Vendredi saint, et de s'abstenir de viande les vendredis du carême. En nous privant du nécessaire, nous nous rappelons que Dieu nous est encore plus nécessaire.

L’histoire de l’Église ne manque pas de saints Valentin. Il y en aurait eu au moins huit !

Le Valentin qui va donner naissance à la fête des amoureux a donc réellement existé. Valentin de Terni vit très probablement au IIIe siècle après Jésus-Christ et officie comme prêtre clandestin, bénissant des mariages en toute illégalité.

Cette activité illicite lui vaut l’emprisonnement sous le règne de l’empereur Claude II et la décapitation en 270, 273 ou 280. Si l’année de sa mort est incertaine, le jour, en revanche, est connu et c’est cela qui importe : un 14 février.

À la même époque, les Romains célèbrent, le 15 février, Lupercus, dieu de la fécondité. Lors de ces fêtes païennes appelées Lupercales, on se livre à des sacrifices d’animaux et à des danses au cours desquelles les hommes, à demi nus, fouettent le ventre des femmes, symbole de leur fertilité. Ces coutumes, sacrées dans la Rome Antique sont jugées licencieuses par les premiers chrétiens. Longtemps, l’Église tolère les Lupercales, tétanisée par la puissance impériale.

Tout change à l’élection, en 492, d’un nouveau pape berbère, Gélase I er, à la tête de l’Église catholique. Réformateur et pieux, il souhaite définir un code de comportements irréprochables et commence par interdire à tout chrétien de participer à ces débauches.

En 494, il instaure une fête de la purification pour concurrencer les Lupercales : la « Fête de la purification de la Sainte-Vierge » se tient le 2 février. Les Romains défilent sagement à la lueur de flambeaux et de chandelles… Cette célébration donnera naissance à une autre fête bien connue, La Chandeleur.

Mais cette procession n’empêche pas les Romains de continuer à participer aux Lupercales. Pour faire diversion, Gélase Ier décide de célébrer un saint la veille de cette fête païenne pour les absorber dans la religion chrétienne tout en les corrigeant. Ce sera donc Valentin de Terni, mort un 14 février !

Hélas pour le pape, non seulement sa manœuvre échoue, mais en plus les Romains s’emparent du personnage de saint Valentin, qu’ils célèbrent aussi le 14 février lors de fêtes libertines. Des loteries amoureuses sont organisées et les tourtereaux sont surnommés Valentin et Valentine.

Gélase Ier est finalement, bien contre son gré, à l’origine de l’invention de la fête des amoureux ! Cependant, ce n’est que mille ans plus tard que saint Valentin est officiellement désigné comme saint patron des amoureux, sous le pontificat du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia.

Une légende naît autour du personnage : le prêtre emprisonné aurait été séduit par les beaux yeux de la fille de son geôlier. La demoiselle, aveugle, aurait miraculeusement retrouvé la vue grâce à l’amour. Le condamné aurait ensuite écrit avant sa mort à sa dulcinée une lettre d’adieu signée « Valentin »…

La célébration des couples le jour de la Saint-Valentin ne commence réellement qu’à la fin des années 1950 !

Au Moyen Âge, c’est avant tout la rencontre qui est fêtée. Lors de grands banquets, les jeunes hommes tirent une partenaire au sort parmi les jeunes filles et passent la nuit avec elle.

Quant à la tradition du « Valentinage », elle consiste à associer une jeune fille avec un homme durant une journée : ils doivent s’offrir des présents et s’écrire des poèmes comme messages d’amour…

C'est cette coutume qui aurait inspiré Charles d'Orléans, père du futur Louis XII, lors de sa captivité à Londres après la Bataille d’Azincourt. À l'occasion de la Saint-Valentin, le prince, également poète, aurait écrit un poème pour son épouse Bonne d'Armagnac, restée en France. Charles d'Orléans entre ainsi dans l'histoire comme le premier à avoir envoyé une carte à sa dulcinée pour la fête des Amoureux !

L'envoi de cartes par le Valentin serait entré dans les mœurs après cet épisode...

La fête commerciale de la Saint-Valentin que nous connaissons aujourd’hui a pris son essor aux États-Unis. En effet, c’est, au départ, la vente de cartes rappelant les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine, qui démocratise l’aspect économique de cette fête des amoureux.

Au cours du XX -ème siècle, l’identité religieuse de cette tradition perd en intensité jusqu’à ce que la Saint-Valentin devienne totalement païenne. En 1969, le pape Paul VI retire cette fête du calendrier liturgique romain.

Aujourd’hui, la Saint-Valentin est l’occasion de prouver son amour par diverses attentions. Cadeaux, bouquets de roses, mots doux et dîners au restaurant sont les obligeances les plus répandues en France. Aussi, le 14 février est devenu un jour important pour de nombreux commerces qui souhaitent tirer profit de cette fête.

L’envoi de cartes et lettres d’amour, voir même d’e-mails est aussi grandement employé par les amoureux pour prouver à leur partenaire les sentiments sincères qui les animent.

C’est ainsi que le dessinateur Raymond Peynet, auteur d'illustrations emblématiques des couples, a vu l’une de ses œuvres reprise sur un timbre « Saint-Valentin de Peynet » par la Poste française en 1985.

Loin des Lupercus romaines ou de : la « Fête de la purification de la Sainte-Vierge », la Saint-Valentin est, désormais, une célébration de l’amour et plus particulièrement des couples.

De multiples coutumes existent à travers le monde pour fêter la Saint-Valentin. Au Canada par exemple, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception exclusive du destinataire. Il n'est pas rare qu'une personne envoie une dizaine de cartes à des individus différents.

En Asie la Saint-Valentin gagne, chaque année, un peu plus le cœur des individus. Elle s’est, par exemple, popularisée en Inde et au Pakistan, provoquant l’hostilité de certains groupes réfractaires à l’influence occidentale.

En Chine, la fête traditionnelle des amoureux appelée Qixi est peu à peu remplacée depuis les années 1980 par la Saint-Valentin.

Cette célébration des amoureux a été introduite au Japon par des fabricants de chocolats à la fin des années 1950. C’est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats à l’homme aimé, le 14 février de chaque année.

En Afrique du Nord, cette célébration des amoureux est également très populaire et se traduit par des échanges de cadeaux.

En 1999, le 21 février a été déclaré Journée Internationale de la Langue Maternelle par l’UNESCO.

Ce même 21 février, en 1952, cinq étudiants de Dacca ont donné leur vie afin que le Bangla soit nommé langue officielle dans ce qui était à l’époque le Pakistan oriental, et qui est devenu le Bangladesh après la guerre de libération.

Une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d’utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie.

L'Institut International du Théâtre soutient la résolution de l’UNESCO qui affirme que la reconnaissance et le respect pour la diversité culturelle dans le domaine du langage inspirent une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue, et que toute action qui favorise l’utilisation des langues maternelles sert non seulement a encourager la diversité linguistique et l’éducation multilingue mais nous sensibilise davantage à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde.

"La Journée Internationale de la Langue Maternelle est une opportunité pour les gens de théâtre du monde entier, de faire partager le caractère unique de chaque culture, dont la langue est le vecteur. Les mots, la langue, ont aussi un rôle clé dans le monde du théâtre.

En tant que défenseur des droits culturels de chaque peuple et du maintien d’une universalité passant par la diversité culturelle, l’IIT considère la Journée Internationale de la Langue Maternelle comme une merveilleuse occasion de maintenir ce noble objectif, et lance un appel aux communautés théâtrales à travers le monde, à s’associer à cette Journée, telle qu'elle a été déclarée par l'UNESCO.

Si les langues nationales sont menacées d’extinction, ce sont les théâtres nationaux qui sont aussi menacés. Nous croyons sincèrement que le théâtre peut jouer un rôle important dans la préservation des droits des langues maternelles."

29 FÉVRIER

En ajoutant une journée tous les 4 ans, le 29 février on obtient une année moyenne de 365,25 jours. Voilà pourquoi, tous les quatre ans, notre calendrier compte une journée de plus. Ce sont les années à 366 jours, appelées années bissextiles. Les prochaines seront 2028 et 2032.

C'est le calendrier grégorien adopté en 1582. La durée d'une année est alors fixée en fonction d'une année solaire, c'est-à-dire 365,24 jours, soit 365 jours et un quart de journée, donc une journée de plus tous les 4 ans, qui tombe le 29 février

WIKIPEDIA nous dit :

Le 29 février est le 60e jour— dit « intercalaire » — d'une année bissextile du calendrier grégorien — il en reste ensuite 306 — ; et du calendrier Julien, dans lequel ce quantième du mis de février n'existe / n'existait que tous les quatre ans (au rythme desdites années bissextiles) de manière plus absolue.

Dans le calendrier grégorien

En revanche, malgré ce même rythme quadriennal de principe, on exclut de la bissextilité les millésimes divisibles par 100 mais non par 400, ainsi les années2000 et 2400 dont ces nombres sont divisibles par 400 avec un quotient entier non décimal.

C'est le dernier jour de l'hiver dans l'hémisphère nord, les années bissextiles.

Le 29 février julien (et le 10 mars grégorien) aura été dédoublé / allongé en Suède d’un 30 février en 1712, et ce 29 deviendrait annuel.

Pourquoi il y a 29 jours en février ?

Le 29 février a été inventé par les romains. Jusqu'à l'arrivée de Jules César au pouvoir, Rome obéissait à un calendrier fait d'années de 355 jours. En guise de réajustement, un mois de 22 jours était ajouté tous les deux ans.

Comment ça se passe quand on naît le 29 février ?

Les bébés nés un 29 février sont majeurs lors d'une année non bissextile, 18 n'étant pas multiple de 4. Leur majorité légale est-elle alors le 28 février ou le 1er mars ? En France, comme au Royaume-Uni, la personne devient légalement majeure le 1er mars, alors qu'en Nouvelle-Zélande par exemple, c'est le 28 février.

Qui est né le 29 février ?

Pourquoi Dit-on Bissextile ?

Une année ne dure pas 365 jours « mais 365,2422 jours précisément », explique Jean-Pierre Martin, physicien à la Société astronomique de France. Il y a donc un quart de jour qui s'accumule chaque année. Alors, pour rééquilibrer les compteurs, on ajoute tous les quatre ans une journée : le 29 février.